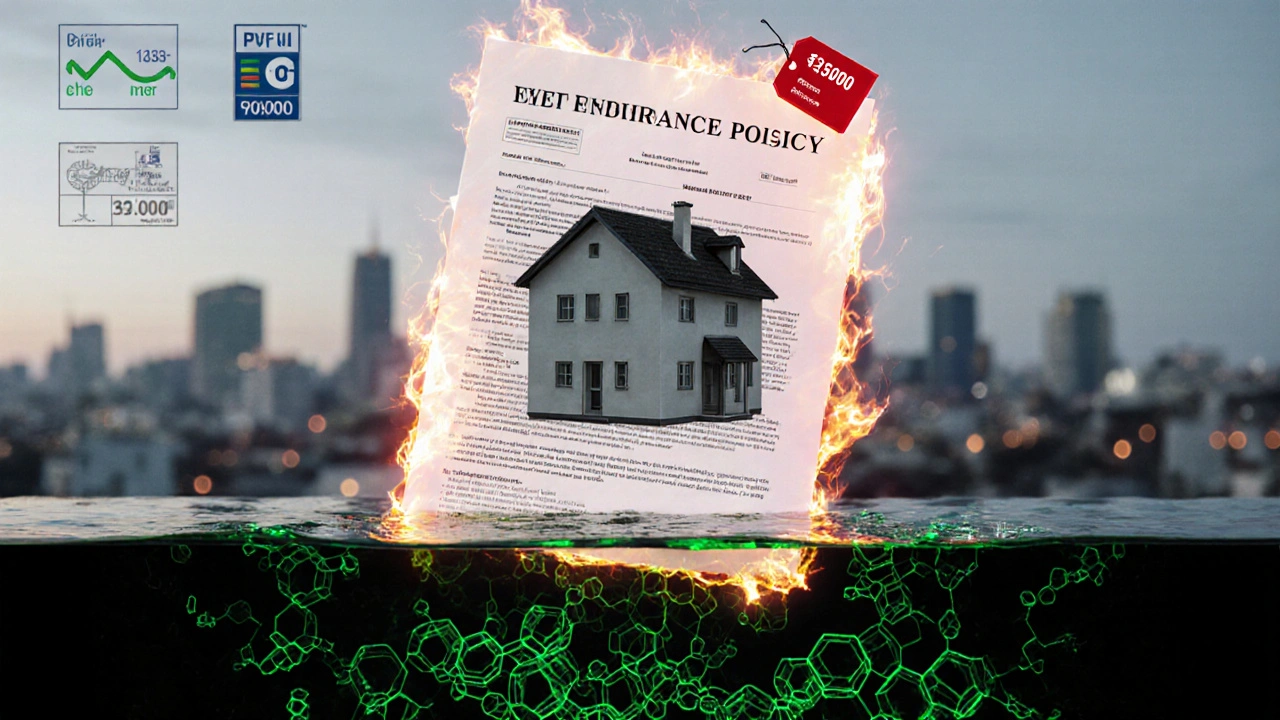

Stellen Sie sich vor, Sie haben jahrelang in Ihr Zuhause investiert - Renovierungen, neue Fenster, eine moderne Heizung. Doch plötzlich sinkt der Wert Ihrer Immobilie, ohne dass ein Sturm, ein Brand oder ein Einbruch passiert ist. Keine sichtbaren Schäden, kein Wasser im Keller. Stattdessen: ein unsichtbarer, aber tödlicher Einfluss - Umweltschäden. Ob durch Bodensenkungen, Chemikalien im Grundwasser oder den Klimawandel. Die Realität: Wertverlust durch Umweltschäden an Immobilien ist kein Zukunftsszenario. Es passiert jetzt. Und die meisten Versicherungen decken es nicht ab.

Was genau ist ein Umweltschaden an einer Immobilie?

Ein Umweltschaden ist nicht immer ein plötzlicher Unfall. Er kann sich langsam, fast unsichtbar, aufbauen. Ein Beispiel: Ihr Grundstück liegt in einer Region, die seit Jahren unter Bodensenkungen leidet. Die Erde sackt langsam ab, Risse entstehen in den Außenwänden. Die Bausubstanz bleibt intakt - aber niemand will mehr kaufen. Der Wert sinkt um 20, 30, manchmal 50 Prozent. Warum? Weil die Gefahrenkarte des Bundesamts für Umwelt (Bafu) das Gebiet als rutschungsgefährdet einstuft. Keine Versicherung zahlt für diesen Wertverlust. Nur für den Schaden, wenn ein Haus tatsächlich einstürzt.

Andere Fälle: Grundwasserverunreinigungen durch PFAS-Chemikalien. Diese Stoffe, früher in Teflon, Feuerlöschschaum und Textilien verwendet, halten sich jahrzehntelang in Boden und Wasser. Sie sind krebserregend, schwer abbaubar. In den USA haben Versicherer bereits über 10 Milliarden Dollar für Schäden durch PFAS gezahlt. In Belgien waren es 571 Millionen Euro. In der Schweiz ist das Thema noch nicht öffentlich bekannt - aber Immobilien, die betroffen sind, verlieren bis zu 35 Prozent ihres Wertes. Keine Gebäudeversicherung zahlt für Sanierungskosten. Keine Haftpflicht. Nichts.

Und dann gibt es noch den Klimawandel. Ein Haus mit schlechter Energiebilanz wird bis 2050 nicht mehr verkaufbar sein. Die EU-Taxonomie-Verordnung klassifiziert solche Immobilien ab 2024 als nicht nachhaltig. Das bedeutet: Banken verweigern Kredite, Mieter ziehen aus, Investoren meiden diese Objekte. Das ist kein Baufehler. Das ist ein systematischer Wertverlust. Und er wird von keiner herkömmlichen Versicherung abgedeckt.

Was deckt die normale Gebäudeversicherung ab?

Die Gebäudeversicherung in der Schweiz ist eine der besten der Welt - aber nur für einen Teil der Gefahren. Sie zahlt, wenn ein Blitz einschlägt, ein Sturm das Dach abhebt, oder ein Feuer das Haus zerstört. Sie zahlt für plötzliche, äußere Ereignisse. Nicht aber für langsame, innere Zerstörung.

Was fehlt? Alles, was nicht "plötzlich" ist. Bodensenkungen durch Rutschungen? Nicht versichert - außer im Kanton Graubünden, wo seit 2019 eine Sonderregelung gilt. Grundwasserschäden durch Chemikalien? Nicht versichert. Wertverlust durch Klimarisiken? Nicht versichert. Schäden durch Hagel oder Starkregen? In vielen Kantonen nur teilweise abgedeckt. Die Gefahrenkarten des Bafu zeigen genau, wo Risiken liegen - aber sie sagen nichts über Hagel, Sturmfluten oder Trockenheit aus. Die Versicherung weiß also nicht, was sie nicht abdeckt. Und der Eigentümer auch nicht.

Die durchschnittlichen Kosten für eine Gebäudeversicherung liegen bei 0,15 bis 0,3 Prozent des Versicherungswerts pro Jahr. Klingt günstig. Aber wenn Sie in einem Hochrisikogebiet wohnen, zahlen Sie oft mehr - nicht für mehr Schutz, sondern für denselben Schutz, der nicht reicht. In Graubünden ist die Versicherung teurer, weil sie mehr abdeckt. In anderen Kantonen ist sie günstiger - weil sie weniger abdeckt. Und niemand sagt Ihnen das vor dem Kauf.

Was ist mit privaten Naturgefahrenversicherungen?

Private Anbieter wie GEV Protect oder NV PremiumPlus bieten Zusatzversicherungen für Naturgefahren. Sie decken Hochwasser, Erdrutsche, Lawinen - aber nur, wenn sie eintreten. Nicht, wenn sie drohen. Und sie zahlen nur für Schäden am Gebäude, nicht für den Wertverlust der Immobilie. Ein Beispiel: Ihr Haus übersteht das Hochwasser unbeschadet. Aber das Grundstück liegt jetzt in einem offiziell als gefährdet eingestuften Gebiet. Der Wert sinkt. Die Versicherung zahlt nichts.

Die Prämien dafür liegen zwischen 55 und 56 Euro pro Jahr für ein kleines Grundstück. Klingt wenig. Aber in Hochrisikogebieten steigen sie um bis zu 300 Prozent. In Brienz, nach den Rutschungen von 2021, stieg die Prämie für einige Eigentümer um 220 Prozent - bis die kantonale Sonderregelung half. Aber nicht alle konnten profitieren. Einige Immobilien waren danach überhaupt nicht mehr versicherbar. Keine Firma wollte das Risiko tragen. Keine Versicherung. Kein Kredit. Kein Verkauf.

Die Versicherungswirtschaft Schweiz (VWS) prognostiziert: Bis 2025 werden in 15 Prozent der Schweizer Gemeinden die Prämien für Naturgefahren um mehr als 50 Prozent steigen. Ländliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte sind besonders betroffen. Die Folge: Immobilien werden unverkäuflich. Die Werte brechen ein. Und die Versicherung? Sie zahlt nicht. Sie hat sich einfach aus dem Risiko zurückgezogen.

Warum ist die staatliche Elementarversicherung in Deutschland besser?

In Deutschland gibt es eine staatliche Elementarschadenversicherung. Sie ist nicht perfekt, aber sie funktioniert anders. Sie zahlt für Hochwasser, Erdrutsche, Schneedruck - unabhängig davon, wo Sie wohnen. Ob Sie in einem sicheren Viertel oder in einer Flussniederung leben: Die Prämie ist gleich. Das ist Quersubventionierung. Die Sichereren zahlen für die Gefährdeten. Es ist fairer. Und es verhindert, dass ganze Regionen aus dem Markt fallen.

In der Schweiz ist das anders. Jeder zahlt nur für das, was ihn direkt betrifft. Wer in einer sicheren Gegend lebt, zahlt wenig. Wer in einer Rutschzone wohnt, zahlt viel - oder gar nichts. Die Folge: Die Risiken werden nicht verteilt. Sie konzentrieren sich. Und wer am Ende zahlt? Der Eigentümer. Der Käufer. Der Mieter. Der Staat, wenn die Immobilie verfällt.

PFAS: Der unsichtbare Zeitbombe

PFAS-Chemikalien sind der neue Asbest. Sie sind überall - in alten Industriegebieten, auf ehemaligen Flugplätzen, in Abwasserkanälen. Sie sickern ins Grundwasser. Sie bleiben Jahrzehnte. Sie schaden der Gesundheit. Und sie zerstören Immobilienwerte.

Ein Fall aus dem Internetforum Immobiliendiskussion.de: Ein Investor kaufte 2020 ein Grundstück in der Nähe eines alten Chemiewerks. 2023 wurde festgestellt: Das Grundwasser ist mit PFAS belastet. Der Wert sank um 35 Prozent. Der Käufer wollte verkaufen. Niemand wollte kaufen. Keine Versicherung übernahm die Sanierungskosten. Keine Bank gewährte einen Kredit. Der Eigentümer saß auf einem wertlosen Stück Land.

Dr. Thomas Schirmer von der LBBW warnt: PFAS-Schäden könnten in der Schweiz dreistellige Milliardenbeträge erreichen. Größer als der Asbest-Skandal. Und die Versicherer reagieren schon jetzt: Seit Januar 2023 schließen nordamerikanische Firmen PFAS-Deckungen in neuen Verträgen aus. In der Schweiz ist das noch nicht standardisiert. Aber es kommt. Und wenn es kommt, sind Immobilien in betroffenen Zonen nicht mehr versicherbar. Und damit nicht mehr finanzierbar. Nicht mehr verkaufbar.

Was können Sie tun?

1. Prüfen Sie die Gefahrenkarten des Bundesamts für Umwelt (Bafu). Gehen Sie auf die Website. Suchen Sie nach Ihrem Grundstück. Ist es in einer Rutsch-, Hochwasser- oder Lawinengefahrzone? Dann sind Sie nicht nur gefährdet - Sie sind unterversichert.

2. Holen Sie mindestens drei Angebote ein. Vergleichen Sie nicht nur die Preise. Fragen Sie: Was ist ausgeschlossen? Wird Wertverlust abgedeckt? Wird PFAS abgedeckt? Wird Klimarisiko berücksichtigt? Die meisten Versicherer antworten nicht. Das ist ein Warnsignal.

3. Prüfen Sie die Energieeffizienz Ihres Hauses. Wenn Ihr Energieausweis schlecht ist - C, D oder schlechter - wird Ihr Haus bis 2050 kaum noch einen Wert haben. Die IEA sagt: Der Immobiliensektor verursacht 40 Prozent der globalen CO2-Emissionen. Die EU sagt: Kein Kredit mehr für unsaubere Gebäude. Sanieren Sie jetzt. Oder verlieren Sie später alles.

4. Nutzen Sie kostenlose Schulungen des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SVV). Sie dauern vier Stunden. Sie erklären, was versichert ist - und was nicht. 63 Prozent der Immobilieneigentümer wissen das nicht. Sie müssen es wissen.

Was kommt als Nächstes?

Die Schweizerische Eidgenossenschaft plant bis Ende 2023 eine Überarbeitung der Gefahrenkarten - mit stärkerer Berücksichtigung des Klimawandels. Das ist ein erster Schritt. Aber er reicht nicht. Der Klimaforscher Dr. Markus Müller vom Paul Scherrer Institut prognostiziert: Bis 2040 steigen die versicherten Schäden durch Naturereignisse um 150 bis 200 Prozent. Das bedeutet: Die Versicherungswirtschaft wird nicht mehr in der Lage sein, alle Risiken zu tragen. Sie wird sich zurückziehen. Sie wird nur noch in sicheren Zonen versichern. Und die anderen? Die werden auf sich selbst gestellt.

Die OECD warnt: Die aktuellen Versicherungsmodelle sind für langfristige, graduelle Schäden nicht ausgelegt. Sie sind für plötzliche Katastrophen gemacht. Aber der Klimawandel arbeitet langsam. Er ist ein stilles, aber mächtiges Risiko. Und er wird nicht aufhören, bis wir ihn anerkennen - und neu versichern.

Die Zukunft gehört nicht denjenigen, die die teuerste Versicherung haben. Sondern denjenigen, die verstehen, was wirklich ihren Wert bedroht. Und die handeln - bevor es zu spät ist.

Wird Wertverlust durch Umweltschäden von der Gebäudeversicherung abgedeckt?

Nein. Die standardmäßige Gebäudeversicherung in der Schweiz deckt nur plötzliche, äußere Schäden wie Feuer, Sturm oder Blitzschlag ab. Langfristige Wertverluste durch Bodensenkungen, PFAS-Verschmutzung oder Klimarisiken sind nicht versichert - mit Ausnahme des Kantons Graubünden, der seit 2019 eine Sonderregelung hat. Wertverlust ist kein Schaden im Versicherungssinn. Er ist eine Marktwirkung. Und die zahlt keine Versicherung.

Kann ich eine Versicherung abschließen, die PFAS-Schäden abdeckt?

Derzeit nein. Keine private oder öffentliche Versicherung in der Schweiz bietet eine Deckung für PFAS-Schäden an Immobilien. In Nordamerika schließen Versicherer diese Risiken bereits aus neuen Verträgen aus. In der Schweiz ist das Thema noch nicht reguliert, aber die Entwicklung ist klar: Wenn eine Verschmutzung nachgewiesen wird, werden Immobilien nicht mehr versicherbar. Es gibt keine Rückversicherung für PFAS. Die Kosten wären zu hoch.

Wie teuer ist eine Naturgefahrenzusatzversicherung?

Die Kosten liegen zwischen 55 und 56 Euro pro Jahr für ein kleines Grundstück. In Hochrisikogebieten können sie jedoch bis zu 300 Prozent höher sein. Die Prämie hängt von der Fläche, der Lage und der Zugänglichkeit ab. Wichtig: Diese Versicherung zahlt nur, wenn ein Schaden eintritt - nicht, wenn der Wert sinkt. Sie deckt keine langfristigen Folgen ab.

Was passiert, wenn meine Immobilie nicht mehr versicherbar ist?

Wenn Ihre Immobilie nicht mehr versicherbar ist, verlieren Sie nicht nur den Schutz - Sie verlieren auch den Marktwert. Banken verweigern Kredite. Käufer ziehen sich zurück. Der Verkauf wird unmöglich. In Brienz und anderen Rutschgebieten ist das bereits Realität. Die einzige Lösung: Sanierung oder Verkauf zu einem Bruchteil des Wertes. Oder: Bleiben und auf staatliche Hilfe hoffen - die aber nicht garantiert ist.

Warum ist mein Haus plötzlich weniger wert, obwohl nichts kaputt ist?

Weil der Markt reagiert. Wenn eine Region als gefährdet eingestuft wird - durch Rutschungen, Hochwasser oder Chemikalien - verlieren Immobilien dort an Attraktivität. Käufer fürchten zukünftige Kosten. Banken fürchten Kreditrisiken. Mieter fürchten Unbezahlbarkeit. Der Wert sinkt nicht durch Schäden am Haus, sondern durch Angst vor der Zukunft. Das ist kein Baufehler. Das ist ein Systemrisiko. Und es wird von keiner Versicherung abgedeckt.

Claudia van Tunen

November 9, 2025 AT 11:46Mein Haus ist auch in so ner Gegend, kein Schaden aber Wert runter, Versicherung sagt nein. Geile Scheiße.

ines schiemann

November 10, 2025 AT 22:23Ich finde es erschreckend, wie viele Leute einfach nicht wissen, was ihre Versicherung NICHT abdeckt. Das ist kein technisches Problem, das ist ein Systemversagen. Wer sich nicht informiert, zahlt später mit seinem Vermögen.

Kieran Docker

November 12, 2025 AT 10:51LOL. Du glaubst, die Versicherung soll für Klimawandel zahlen? 🤦♂️

elmar salehov

November 13, 2025 AT 03:29Es ist nicht nur die Versicherung, die versagt, es ist die gesamte rechtliche und wirtschaftliche Struktur, die auf plötzliche, messbare Schäden ausgelegt ist und nicht auf langfristige, diffuse, statistisch erfasste Risiken. Die Versicherungsmodelle aus dem 19. Jahrhundert können nicht mit den komplexen, nichtlinearen Dynamiken des Anthropozäns umgehen, und das ist kein Mangel an Willen, sondern an Konzeptualisierung. Die gesamte Versicherungsbranche braucht eine fundamentale Neuberechnung ihrer Risikomodelle, basierend auf klimatologischen Prognosen, nicht auf historischen Schadensstatistiken.

Andreas adH Schmidt

November 13, 2025 AT 06:51Das ist der wahre Sozialismus: Wer sich nicht wehren kann, muss verlieren. Die Schweiz ist kein sozialer Ausgleich, sondern ein Überlebenskampf. Wer nicht aufpasst, verliert alles. Kein Mitleid. Keine Rettung. Nur Verantwortung.

MICHELLE FISCHER

November 14, 2025 AT 23:04Oh wow, ein Artikel, der uns alle dazu bringen soll, Angst vor unserem eigenen Grundstück zu haben? 🙄 Und dann noch mit EU-Taxonomie und PFAS als Bösewichte... Wie wär's mit 'nem Artikel über die 1000%ige Rendite, die man mit Immobilien in der Schweiz macht? Ach ne, das ist ja nicht so spannend.

Angela Rosero

November 16, 2025 AT 04:15Es ist eine Schande, dass die Schweiz nicht wie Deutschland eine staatliche Elementarversicherung hat. Diese kapitalistische Ausbeutung der Bürger durch private Versicherer ist unerträglich. Wer in einer gefährdeten Zone lebt, ist kein Risikoträger, er ist ein Opfer eines systemspezifischen Versagens. Der Staat muss handeln. Sofort.

Oskar Sjöberg

November 16, 2025 AT 18:03Also ich hab mein Haus 2018 gekauft, weil die Gegend "ruhig" war. Heute steht da ein Schild: "Rutschgefahr - Betreten verboten". Die Versicherung hat mich verarscht. Und jetzt? Ich bin der Dumme. 😔

Luke Byrne

November 18, 2025 AT 14:00PFAS ist nur der Anfang. Die Regierungen wissen es. Die Versicherer wissen es. Die Banken wissen es. Aber sie sagen nichts, weil sie mit dem System verdienen. Die nächste große Krise wird nicht der Krieg sein, sondern der Immobilienkollaps. Und du wirst es nicht kommen sehen, weil sie dir alles schönreden. 💀

Aisling McMorrow

November 18, 2025 AT 14:30Ich hab vor drei Jahren ein kleines Haus in den Alpen gekauft. Es ist nicht perfekt, aber es ist mein Zuhause. Ich hab die Karten gecheckt, ich hab mich informiert. Ich hab sanieren lassen. Es ist nicht leicht, aber es ist möglich. Man muss nur nicht wegschauen.

Shannon O'Neill

November 18, 2025 AT 15:08Ich hab das Gefühl, dass wir alle in einem riesigen, langsam laufenden Horrorfilm stecken… und die Versicherer sind die bösen Zombies, die uns einfach nur den Geldbeutel klauen, während wir noch glauben, alles ist in Ordnung. 😅💔

Trevor Schultz

November 20, 2025 AT 12:02PFAS? Das ist kein Schaden, das ist ein Verbrechen. Wer das in den Boden kippt, muss ins Gefängnis. Nicht die Eigentümer zahlen.

jörg burkhard

November 21, 2025 AT 21:00Was viele nicht verstehen: Der Wertverlust ist kein Marktphänomen, es ist ein juristisches und ethisches Versagen. Die Versicherungswelt hat sich auf den Schaden fokussiert, nicht auf die Zukunft. Aber was ist ein Haus wert, wenn das Grundwasser giftig ist? Wenn die Nachbarn wegziehen? Wenn die Bank den Kredit streicht? Das ist kein Risiko, das ist ein Systembruch. Und wir müssen uns fragen: Wer trägt die Verantwortung? Der Bauer, der vor 50 Jahren Chemikalien in den Boden gekippt hat? Der Staat, der es zugelassen hat? Oder wir, die jetzt auf dem Mist sitzen? Die Antwort ist: Alle. Und deshalb brauchen wir eine kollektive Lösung, nicht individuelle Versicherungsverträge.

Nils Koller

November 23, 2025 AT 11:53Die Schweiz ist ein Land der Lügen. Du zahlst für Versicherung, aber wenn es wirklich knallt, ist es dein Problem. Kein Wunder, dass die Leute wegziehen.

Nico San

November 23, 2025 AT 16:24Wer nicht investiert, hat kein Recht zu klagen. Wer sich nicht informiert, hat keine Ansprüche. Wer seine Immobilie nicht sanieren lässt, verdient den Wertverlust. Das ist kein Unglück, das ist Folge eigenes Versagens.

Ludwig Lingg

November 25, 2025 AT 00:10Das ist der Wahnsinn! Wir zahlen Steuern, wir zahlen Versicherung, und dann kommt der Staat und sagt: "Sorry, das ist jetzt dein Problem." Ich hab mein Haus für 1,2 Mio. gekauft, jetzt ist es 700.000 wert, und die Versicherung lacht sich kaputt. Ich sag nur: Revolte. Jetzt.

Cory Haller

November 25, 2025 AT 11:21Es ist nicht die Versicherung, die scheitert. Es ist unsere Vorstellung von Sicherheit. Wir denken, wenn wir zahlen, ist alles gut. Aber Sicherheit ist kein Produkt, das du kaufst. Sicherheit ist eine Haltung. Die Haltung, zu fragen, zu prüfen, zu handeln. Wer das tut, der verliert nicht. Der baut um. Der schützt. Der bleibt. Das ist der wahre Wert.