Warum Putz abplatzt - und warum das kein einfaches Reparaturproblem ist

Wenn der Putz an der Wand abblättert, denken viele: Putzabplatzungen sind nur ein ästhetisches Problem. Ein bisschen abgeschabt, neuer Putz drauf - fertig. Doch das ist eine gefährliche Fehleinschätzung. Abplatzender Putz ist kein Zufall. Es ist ein Warnsignal, das auf tiefere Probleme im Mauerwerk hinweist. In 68 % aller untersuchten Feuchteschäden in Altbauten treten genau diese Schäden auf. Und in mehr als jeder zweiten dieser Fälle ist kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder Salzbelastung die wahre Ursache. Wer nur die Oberfläche repariert, läuft Gefahr, innerhalb von fünf Jahren mit massiven Bauschäden konfrontiert zu werden - und doppelt so viel zu zahlen.

Die drei Hauptursachen: Woher kommt die Feuchtigkeit?

Nicht jede Feuchtigkeit ist gleich. Putzabplatzungen entstehen durch drei verschiedene Mechanismen, und jede erfordert eine andere Lösung.

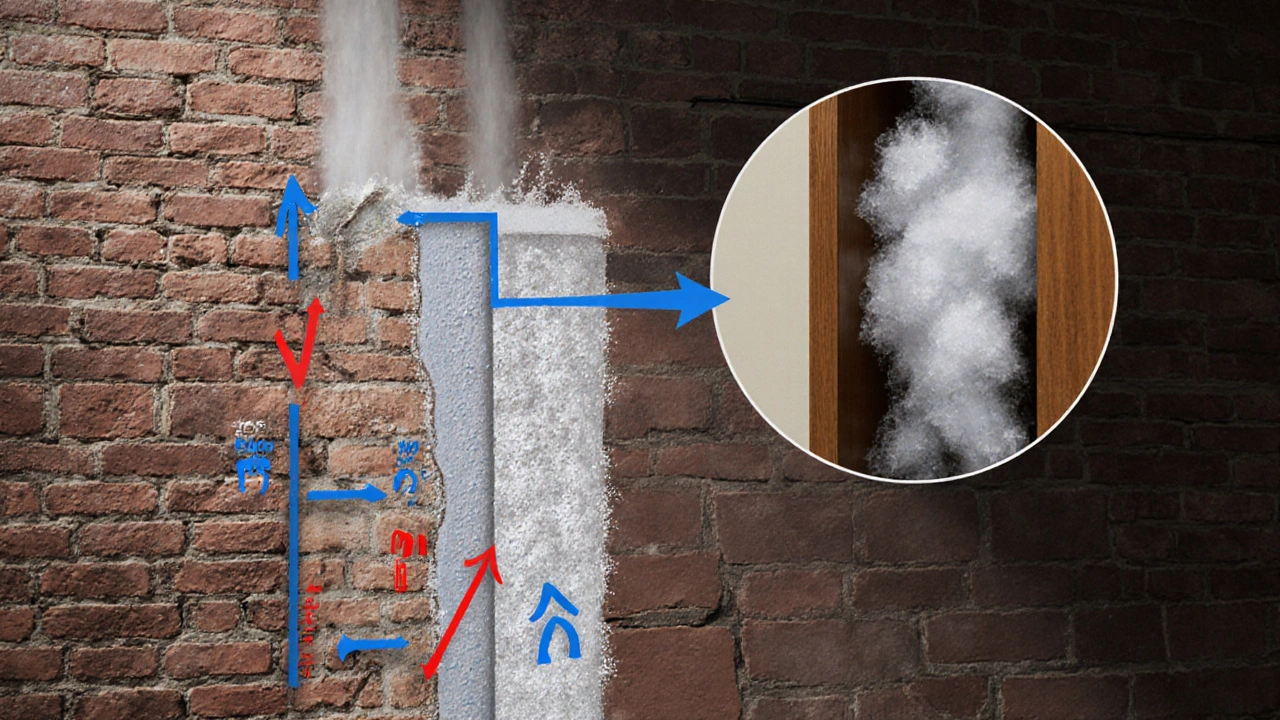

- Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit: Wasser aus dem Erdreich steigt durch die Poren des Mauerwerks nach oben - wie bei einer Kerze, die Öl nach oben zieht. Typisch: Schäden beginnen 15-20 cm über dem Boden und breiten sich horizontal aus. In 42 % der Fälle ist das die Ursache.

- Querdurchfeuchtung: Wasser dringt von außen ein - durch Risse in der Fassade, undichte Fensterlaibungen oder fehlerhafte Dachrinnen. Hier sind die Schäden punktuell: meist an Ecken, Fugen oder um Fenster herum. Das betrifft 31 % der Fälle.

- Kondensationsfeuchte: Warme, feuchte Luft trifft auf kalte Wände - besonders in schlecht isolierten Räumen oder hinter Möbeln. Die Feuchtigkeit kondensiert, bildet Schimmel und löst den Putz. Diese Form tritt in 27 % der Fälle auf und ist oft mit schlechter Lüftung verbunden.

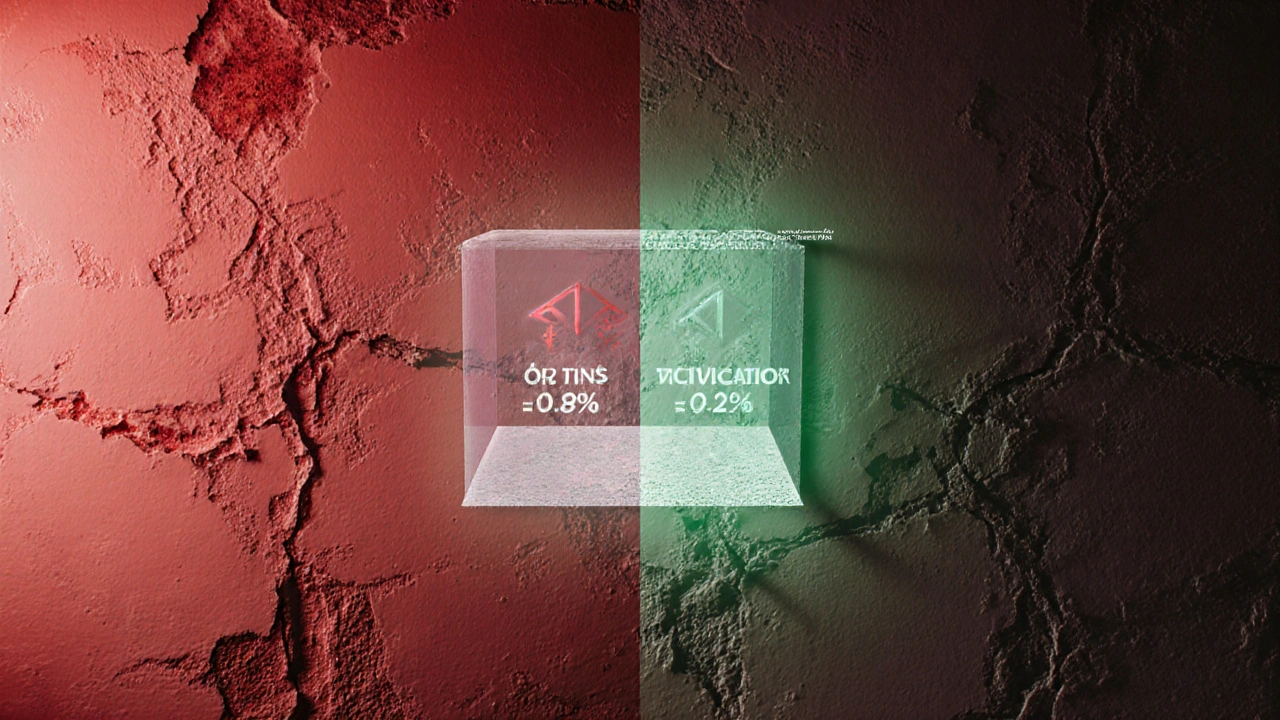

Ein entscheidender Faktor, den viele ignorieren: Salze. Wenn das Mauerwerk Salze enthält - zum Beispiel aus alten Ziegelsteinen, alten Mörteln oder aus dem Grundwasser - binden diese Feuchtigkeit aus der Luft. Bereits ab einer Konzentration von 0,3 % Salz im Mauerwerk steigt die Gefahr von Abplatzungen deutlich an. Bei über 0,5 % (gemessen nach DIN 18949) ist der Schaden fast sicher. Diese Salze machen die Wand auch dann feucht, wenn keine sichtbare Quelle vorhanden ist.

Wie man die Ursache wirklich findet - und nicht auf Falle tappt

Die meisten Sanierungen scheitern nicht an der Technik, sondern an der Diagnose. Ein Laienversuch: „Die Wand ist feucht, also brauchen wir eine neue Dämmung.“ Oft wird dann eine Innendämmung angebracht - und das Problem wird noch schlimmer. Denn dichte Dämmschichten verhindern, dass Feuchtigkeit entweichen kann. Laut dem Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) verschlechtern solche Maßnahmen in 43 % der Fälle die Situation.

Was funktioniert? Eine professionelle Ursachenanalyse. Dazu gehören:

- Feuchtigkeitsmessung: Mit kapazitiven Messgeräten wie dem Protimeter Surveymaster. Die Genauigkeit liegt bei ±1,5 %. Nur so lässt sich unterscheiden, ob es sich um Oberflächenfeuchtigkeit oder tief sitzende Feuchtigkeit handelt.

- Salzanalyse: Bohrkernproben aus mindestens drei Stellen der Wand. Die Laboranalyse zeigt den Salzgehalt - entscheidend für die Wahl der Sanierung.

- Langzeitbeobachtung: Die Feuchtigkeit muss mindestens 14 Tage dokumentiert werden. Einmalige Messungen sind irreführend. Temperaturschwankungen, Wetterlagen und Lüftungsverhalten beeinflussen die Werte.

Wer das nicht macht, irrt sich. Die Statistik spricht Bände: 78 % der selbst durchgeführten Sanierungen scheitern, weil die Ursache falsch erkannt wurde. Und wer eine falsche Diagnose hat, hat nur eine 38 %ige Erfolgschance - bei fachgerechter Analyse liegt sie bei 92 %.

Die Sanierung: Was wirklich hilft - und was nur Geld verschlingt

Die Sanierung muss genau auf die Ursache zugeschnitten sein. Ein „Einheitsrezept“ gibt es nicht.

- Bei aufsteigender Feuchtigkeit: Eine Horizontalsperre ist nötig. Das kann eine chemische Injektion sein - mit einem Material, das eine Durchlässigkeit von weniger als 0,001 m³/(m²·h) hat. Oder eine mechanische Sperre, wenn das Mauerwerk es zulässt. Danach muss das Mauerwerk mindestens 4-12 Wochen trocknen. Wer zu schnell neu putzt, riskiert erneute Abplatzungen.

- Bei Querdurchfeuchtung: Es geht um Abdichtung. Eine Abdichtungsschlämme mit mindestens 2,5 mm Dicke wird aufgetragen. Dabei müssen alle Risse, Fugen und Übergänge sorgfältig versiegelt werden. Nur dann hält die Abdichtung.

- Bei Kondensationsfeuchte: Hier hilft meist eine Kombination aus besserer Lüftung und gezielter Wärmedämmung. Aber: keine dichte Innendämmung! Besser sind diffusionsoffene Systeme, die Feuchtigkeit nach außen abführen können. Ein Luftaustausch von mindestens 0,5 Mal pro Stunde ist notwendig.

Ein wichtiger Tipp: Nach der Trocknung darf nicht irgendein Putz aufgetragen werden. Es muss ein Sanierputz verwendet werden - porös, salzdurchlässig und mit hoher Kapillarität. Normaler Außenputz hält hier nicht. Er speichert die Feuchtigkeit und führt zu erneutem Abplatzen.

Kosten: Was du wirklich zahlen musst - und wo du Geld sparen kannst

Die Kosten für die Sanierung variieren stark - je nach Ursache.

| Ursache | Durchschnittskosten pro m² | Typische Gesamtkosten (10 m²) |

|---|---|---|

| Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit | 185 € | 1.850 € |

| Querdurchfeuchtung | 142 € | 1.420 € |

| Kondensationsfeuchte | 87 € | 870 € |

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wer die Ursache falsch erkennt, zahlt doppelt. Ein Nutzer auf BauNetz berichtet: „Habe den Putz dreimal erneuert - bis ein Fachmann die Salzanreicherung entdeckte. Kosten insgesamt 4.200 € statt 1.200 €.“

Die Gutachterkosten liegen zwischen 1.200 und 2.500 € - aber sie verhindern Folgeschäden, die durchschnittlich 3.800 € kosten. Das ist keine Ausgabe, das ist eine Investition.

Was du jetzt tun solltest - Schritt für Schritt

Wenn du Putzabplatzungen siehst, ist es Zeit zu handeln - aber nicht impulsiv.

- Beobachte: Dokumentiere die Schäden mit Fotos. Wo genau? Wie breit? Gibt es Schimmel? Wann tritt Feuchtigkeit auf?

- Prüfe die Umgebung: Ist der Boden um das Haus zu feucht? Laufen Regenrinnen richtig? Steht ein Möbel direkt an der Wand?

- Vermeide Selbstversuche: Keine Innendämmung, keine „Wundermittel“ aus dem Baumarkt. 7 von 10 getesteten Produkten haben keine Wirkung.

- Hole einen Experten: Ein zertifizierter Sachverständiger (nach DIN 4108-3) macht die Diagnose. Frag nach der Salzanalyse - das ist der entscheidende Schritt.

- Warte auf Trocknung: Kein Neuputz, bevor das Mauerwerk vollständig trocken ist. Das dauert Wochen - nicht Tage.

Was sich ändert - und warum du jetzt handeln musst

Die Branche verändert sich. Bis 2027 werden 85 % der Gutachten mit KI-unterstützten Systemen erstellt. Das bedeutet: Diagnosen werden schneller, genauer und erschwinglicher. Neue Technologien wie das „Feuchte-Scan-3D“ reduzieren die Analysezeit von 14 auf 2 Tage. Forschungsprojekte wie „Salzfreedom“ ermöglichen es, Salze aus dem Mauerwerk zu entfernen - ohne Abriss.

Doch die größte Herausforderung bleibt: Prävention. 73 % der Putzabplatzungen wären vermeidbar, wenn Eigentümer bei ersten Anzeichen - kleinen Rissen, leichten Schimmelflecken - professionelle Hilfe holen würden. Nicht erst, wenn die Wand komplett abblättert.

Die EU-Richtlinie 2021/2100 verlangt ab 2025 einheitliche Qualitätsstandards für Feuchtesanierungen. Das bedeutet: Unprofessionelle Anbieter werden verschwinden. Wer jetzt handelt, spart nicht nur Geld - er schützt sein Zuhause für die nächsten 50 Jahre.

Kann ich Putzabplatzungen selbst sanieren?

Theoretisch ja - aber praktisch nein. 87 % der selbst durchgeführten Sanierungen scheitern, weil die Ursache nicht richtig erkannt wird. Selbst wenn du den Putz erneuerst, bleibt die Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird sich wieder bemerkbar machen - meist innerhalb von 12 bis 24 Monaten. Die Kosten für eine erneute Sanierung sind höher als die für eine professionelle Diagnose.

Warum hilft Innendämmung oft nicht?

Innendämmung isoliert die Wand von innen - aber sie verhindert nicht, dass Feuchtigkeit von außen oder aus dem Erdreich eindringt. Sie verhindert auch, dass die Wand trocknen kann. Die Feuchtigkeit bleibt im Mauerwerk und sammelt sich hinter der Dämmung. Das führt zu Schimmel, Schäden am Holz und letztlich zu noch größeren Putzabplatzungen. Besser sind diffusionsoffene Dämmsysteme, die Feuchtigkeit nach außen leiten.

Wie lange dauert eine Sanierung?

Die Dauer hängt von der Ursache ab. Bei Kondensationsfeuchte: 2-4 Wochen. Bei aufsteigender Feuchtigkeit: 6-12 Wochen, weil das Mauerwerk langsam trocknen muss. Die Trocknungsphase ist der längste und wichtigste Schritt. Wer sie verkürzt, riskiert einen erneuten Schaden. Die eigentliche Sanierungsarbeit - Putz auftragen, Abdichtung - dauert nur 1-2 Wochen.

Ist ein Sanierputz wirklich nötig?

Ja, unbedingt. Normaler Putz ist dicht und hält Feuchtigkeit zurück. Ein Sanierputz ist porös und saugt die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk auf - und gibt sie dann langsam an die Luft ab. Er ist salzdurchlässig und verhindert, dass Salze an der Oberfläche kristallisieren. Ohne Sanierputz ist jede Sanierung nur halb so wirksam - und meistens kurzlebig.

Welche Firma soll ich wählen?

Achte auf Zertifizierungen: DIN 4108-3 für Sachverständige, ISO 9001 für Qualitätsmanagement. Frag nach der Methode: Wird eine Salzanalyse durchgeführt? Werden Bohrkernproben genommen? Werden die Messwerte dokumentiert? Vermeide Anbieter, die sofort eine Lösung verkaufen - ohne Messung. Die besten Firmen arbeiten nach dem 3-Schritt-Prinzip: Diagnose, Trocknung, Sanierung. Nutzerbewertungen zeigen: Wer diesen Weg geht, hat eine 82 %ige Zufriedenheitsquote.

Ulrich Linder

November 17, 2025 AT 15:02Angela Francia

November 17, 2025 AT 21:15Leon Xuereb

November 18, 2025 AT 03:31Jerka Vandendael

November 18, 2025 AT 16:31Oliver Wade

November 20, 2025 AT 05:41Jan Jageblad

November 20, 2025 AT 21:50Paul O'Sullivan

November 22, 2025 AT 05:37erwin dado

November 22, 2025 AT 19:14Sonja Schöne

November 22, 2025 AT 22:34Patrick Bürgler

November 24, 2025 AT 07:17Johanne O'Leary

November 25, 2025 AT 08:39Johanna Martinson

November 25, 2025 AT 11:10Jens Beyer

November 26, 2025 AT 10:14Ingrid Armstrong

November 27, 2025 AT 17:32Mile Barbiš

November 28, 2025 AT 15:45Maren E.

November 30, 2025 AT 01:01