Was passiert wirklich, wenn Ihre Immobilie zwangsversteigert wird?

Wenn eine Bank oder ein anderer Gläubiger die Zwangsversteigerung Ihrer Immobilie beantragt, geht es nicht mehr um Verkauf - es geht um Überleben. Sie verlieren nicht nur Ihr Zuhause, sondern oft auch einen großen Teil Ihres Vermögens. Die Kosten, die dabei entstehen, werden nicht von Ihnen bezahlt - sie werden einfach vom Erlös der Versteigerung abgezogen. Und was dann übrig bleibt, reicht oft nicht einmal, um Ihre Schulden zu decken. Die Folge? Eine Restschuld, die Sie Jahre lang belastet.

Wie hoch sind die Kosten wirklich?

Die meisten Schuldner denken, sie müssten während des Verfahrens Geld zahlen. Das ist falsch. Die Kosten trägt der Erlös aus der Versteigerung - und der ist meist deutlich niedriger als der Verkehrswert. Die wichtigsten Kostenposten sind:

- Gerichtsgebühren: Drei Gebühren von jeweils 0,5 Prozent der Anlage 2 des Gerichtskostengesetzes (GKG). Bei einer Immobilie mit 300.000 Euro Verkehrswert sind das allein 3.574,50 Euro.

- Wertgutachten: Ein Sachverständiger schätzt den Wert Ihres Hauses. Das kostet zwischen 1.000 und 2.500 Euro. Bei älteren Häusern, Denkmälern oder Altlasten können es bis zu 7.500 Euro werden.

- Veröffentlichungskosten: Inserate in Zeitungen, Amtsblättern und Online-Portalen. Je nach Gericht zwischen 350 und 1.200 Euro - München ist günstiger als Frankfurt.

- Antragskosten: Ca. 50 bis 150 Euro, die der Gläubiger vorstreckt, aber vom Erlös erstattet bekommt.

Bei einem Verkehrswert von 400.000 Euro summieren sich diese Kosten typischerweise auf 12.000 bis 18.000 Euro. Das ist nicht wenig - und das ist erst der Anfang.

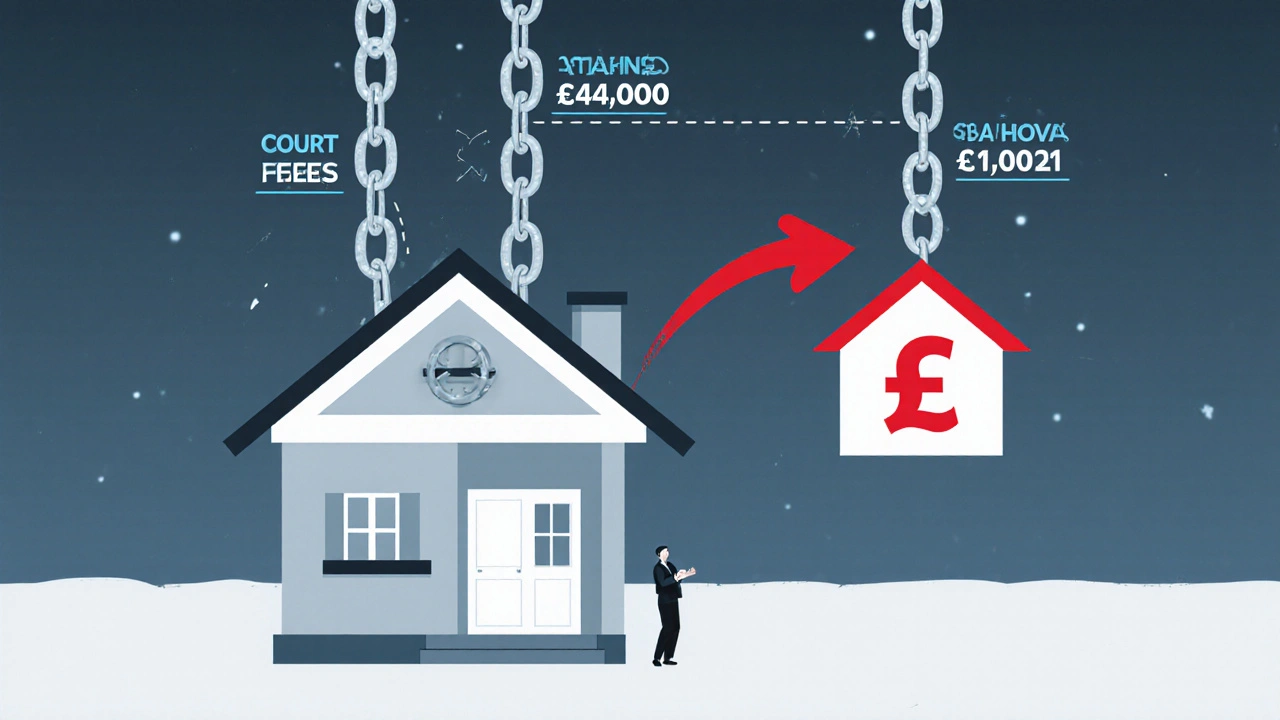

Warum bleibt so wenig übrig?

Die Immobilie wird nicht zum Verkehrswert verkauft. Sie wird unter Wert versteigert. Laut der Postbank Immobilienstudie 2023 liegt der durchschnittliche Zuschlag bei nur 85 Prozent des Verkehrswerts. Das bedeutet: Eine Immobilie mit 500.000 Euro Wert bringt im besten Fall 425.000 Euro ein.

Wenn dann noch 15.000 Euro an Verfahrenskosten abgezogen werden, bleiben nur 410.000 Euro. Wenn Ihre Schulden aber 480.000 Euro betragen - inklusive Zinsen, Mahngebühren und Kosten des Gläubigers - dann haben Sie eine Restschuld von 70.000 Euro. Und die müssen Sie weiterhin bezahlen.

Das ist kein Einzelfall. Eine Analyse des Deutschen Anwaltvereins aus März 2023 zeigt: Die durchschnittliche Restschuld nach Zwangsversteigerung lag 2023 bei 42.300 Euro pro Fall. Und laut der DG Hyp sind in 68,4 Prozent der Fälle Restschulden die Regel - nicht die Ausnahme.

Was Sie nicht sehen, aber spüren werden

Es gibt eine fatale Lücke zwischen dem, was Sie glauben, und dem, was wirklich passiert. Sie denken: „Mein Haus ist wertvoll, ich kann es verkaufen.“ Aber der Gerichtsgutachter schätzt es anders. Oft überschätzt er den Wert, damit das Verfahren schneller läuft. Dann wird die Immobilie zu teuer angeboten - und bleibt unverkauft. Der zweite Termin kommt mit einem niedrigeren Mindestgebot. Und plötzlich ist der Erlös 20 Prozent unter dem Verkehrswert.

Sie haben keinerlei Einfluss darauf, wer den Gutachter bestellt, wie er arbeitet oder wie er den Wert berechnet. Sie können nicht sagen: „Das Haus hat eine neue Heizung.“ Oder: „Die Renovierung ist gerade abgeschlossen.“ Der Gutachter schaut auf die Akten - nicht auf die Wirklichkeit.

Und dann kommt noch das große Problem: Die Kosten werden pauschal vom Erlös abgezogen - egal, wie hoch Ihre Schulden sind. Selbst wenn Sie nur 200.000 Euro schulden, aber Ihre Immobilie 500.000 Euro wert ist, zahlen Sie die gleichen Verfahrenskosten wie jemand mit 400.000 Euro Schulden. Das ist systematisch ungerecht - und das sagen auch Experten.

Wie berechnen Sie Ihre Restschuld?

Wenn Sie vor einer Zwangsversteigerung stehen, müssen Sie jetzt rechnen - nicht hoffen. Nutzen Sie diese einfache Formel:

(Verkehrswert × 0,85) - (Verfahrenskosten + Gutachterkosten + 1.000 €) - Ihre Gesamtforderung = Restschuld

Beispiel: Sie haben ein Haus mit 500.000 Euro Verkehrswert. Ihre Schulden betragen 480.000 Euro. Der Gutachter kalkuliert 3.500 Euro. Die Verfahrenskosten schätzen Sie auf 7.500 Euro (Gerichtsgebühren, Veröffentlichung, Anträge).

- Versteigerungserlös: 500.000 × 0,85 = 425.000 €

- Abzüge: 7.500 + 3.500 + 1.000 = 12.000 €

- Verfügbarer Betrag: 425.000 - 12.000 = 413.000 €

- Restschuld: 413.000 - 480.000 = -67.000 €

Sie stehen also mit 67.000 Euro in der Kreide. Und das, obwohl Ihr Haus „wertvoll“ ist. Das ist der Haken: Der Verkehrswert ist irrelevant. Nur der Erlös zählt. Und der ist oft weit davon entfernt.

Was können Sie tun, bevor es zu spät ist?

Es gibt einen Weg, der oft besser ist als die Zwangsversteigerung: außergerichtliche Schuldenregulierung. Die Verbraucherzentrale sagt: In 41 Prozent der Fälle ist eine private Lösung mit dem Gläubiger günstiger - und das ohne Restschuld.

Ein Insolvenzberater kann mit Ihrer Bank verhandeln. Er kann einen Tilgungsplan aushandeln, die Zinsen senken oder sogar einen Teil der Schulden erlassen. Die Kosten dafür? 150 bis 300 Euro pro Stunde. Eine zweistündige Beratung kostet etwa 400 Euro. Und laut Verbraucherzentrale verhindert diese Beratung in 63 Prozent der Fälle eine Restschuld.

Das ist ein gutes Geschäft. 400 Euro gegen 67.000 Euro? Das ist kein Risiko - das ist klare Notwendigkeit.

Warum die Gesetze nicht helfen

Es gibt viele Kritiker. Der Verbraucherzentrale Bundesverband sagt: „Die Kostenstruktur benachteiligt systematisch Schuldner.“ Der Bundesverfassungsgerichtshof hat 2022 entschieden: Die Regelung ist verfassungskonform. Warum? Weil das Gesetz nicht für Schuldner da ist - es ist für Gläubiger da. Es soll sicherstellen, dass Banken ihr Geld zurückbekommen. Der Schuldner ist ein Nebenprodukt.

Im Justizausschuss des Bundestags wird seit 2023 diskutiert, ob die Kosten nach Schuldenhöhe gestaffelt werden sollen. Das wäre fair. Aber Experten wie Prof. Dr. Markus Weber glauben nicht, dass sich etwas ändern wird. Die Banken haben zu viel Macht. Die Politik hat zu wenig Mut.

Was andere Betroffene erlebt haben

Ein Nutzer auf immobilienscout24.de, Pseudonym „Hausnot“, schreibt: „Mein Haus war 320.000 € wert. Die Verfahrenskosten: 14.500 €. Der Versteigerungserlös: 285.000 €. Nach Abzug: 270.500 €. Meine Schulden: 305.000 €. Ich schulde jetzt 34.500 € - obwohl ich das Haus schuldenfrei haben wollte.“

Und das ist kein Einzelfall. Eine Umfrage auf schuldenbuero.de von September 2023 zeigt: 76 Prozent der Betroffenen fanden die Kostenberechnung undurchsichtig. 89 Prozent konnten nicht vorhersehen, ob sie eine Restschuld bekommen würden.

Die einzige positive Nachricht: Sie müssen während des Verfahrens nichts zahlen. Alles wird vom Erlös abgezogen. Aber das hilft Ihnen nicht, wenn Sie danach mit einer Schuldenlast da stehen, die Sie nie erwartet haben.

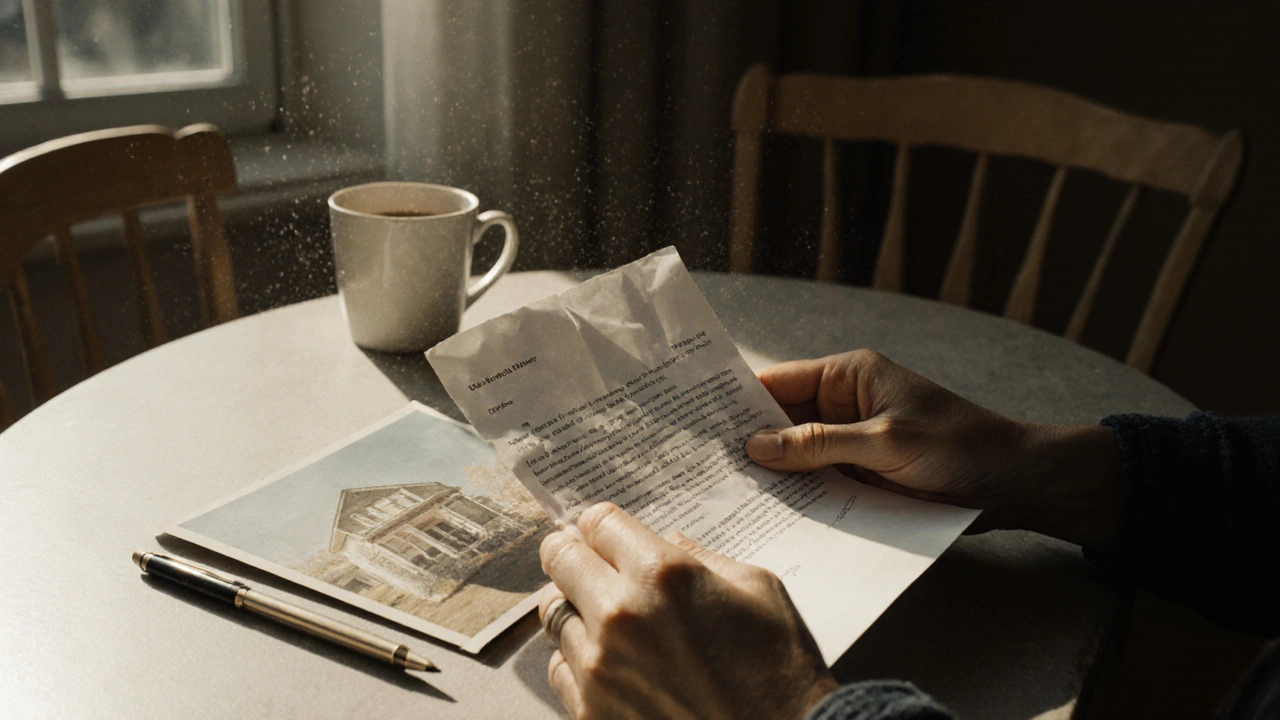

Was Sie jetzt tun müssen

Wenn Sie den Brief vom Amtsgericht bekommen haben - oder nur ahnen, dass es kommen könnte - dann handeln Sie sofort. Warten Sie nicht auf den Termin. Warten Sie nicht, bis die Bank den Zuschlag erteilt. Die Zeit läuft.

- Rechnen Sie nach: Nutzen Sie die Formel oben. Setzen Sie Ihre Zahlen ein. Seien Sie hart mit sich selbst.

- Suchen Sie einen Insolvenzberater: Die Verbraucherzentrale bietet kostenlose Erstberatung an. Machen Sie einen Termin. Gehen Sie hin. Fragen Sie: „Gibt es eine Alternative?“

- Verhandeln Sie mit Ihrer Bank: Zeigen Sie Ihre Rechnung. Sagen Sie: „Ich will nicht in die Zwangsversteigerung. Ich will eine Lösung.“

- Vermeiden Sie den Fehler: Lassen Sie sich nicht von der Aussage täuschen: „Das Haus ist wertvoll, da kommt schon was raus.“ Der Wert zählt nicht. Der Erlös zählt. Und der ist fast immer niedriger.

Die Zwangsversteigerung ist kein Verkauf. Sie ist ein Verlust. Und wenn Sie nicht handeln, wird sie Ihr größter finanzieller Fehler.