Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?

Beim Bauen darfst du nicht einfach ans Ende deines Grundstücks bauen. Gesetzlich vorgeschrieben sind Abstandsflächen - das sind die Freiräume zwischen deinem Haus und der Grundstücksgrenze. Sie dienen nicht nur dazu, dass deine Nachbarn noch Licht und Luft bekommen, sondern auch, um Lärm und Einblicke zu vermeiden. Wer diese Regeln ignoriert, riskiert nicht nur Ärger mit den Nachbarn, sondern auch einen Baustopp oder sogar den Abriss des Gebäudes.

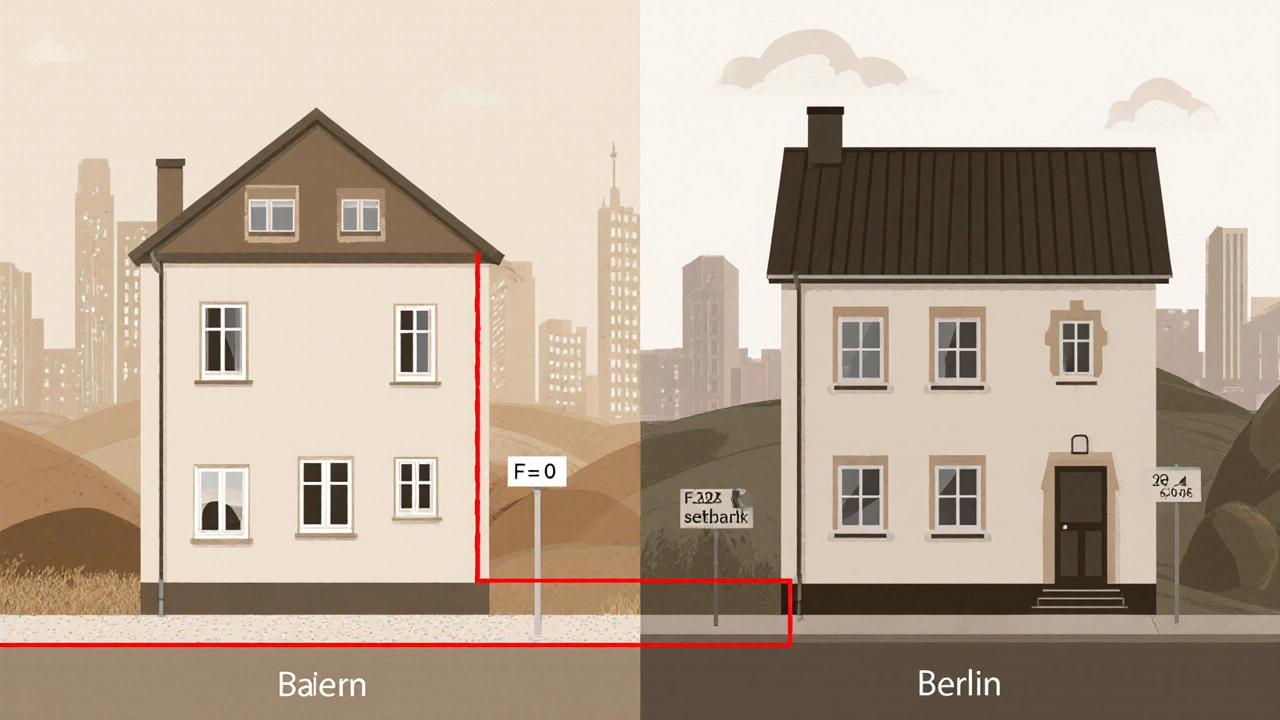

Die Regeln dafür stehen in den Landesbauordnungen der 16 Bundesländer. Sie basieren auf der Baunutzungsverordnung (BauNVO) von 2019, die als Rahmen dient. Doch hier kommt der Knackpunkt: Jedes Bundesland macht seine eigene Interpretation. Was in Berlin erlaubt ist, könnte in München illegal sein. Das macht die Berechnung komplizierter, als viele denken.

Die Standardformel: So wird die Abstandsfläche berechnet

Die Grundformel für die Berechnung ist in ganz Deutschland gleich: TA = F × (H + FD × HD)

- TA = Tiefe der Abstandsfläche in Metern

- F = Faktor, der vom Bundesland vorgegeben wird (zwischen 0,25 und 1,0)

- H = Gebäudehöhe bis zum Dach (von der natürlichen Geländeoberfläche bis zur Dachhaut)

- FD = Dachneigungsfaktor (meist 0,33 bei Neigungen unter 70°, 1,0 bei steileren Dächern)

- HD = Höhe des Daches selbst (von der Dachhaut bis zur höchsten Stelle des Daches)

Ein Beispiel: Du baust ein Einfamilienhaus mit 8 Metern Höhe und einem Flachdach (HD = 0, FD = 0). In Berlin (F = 0,4) brauchst du nur 3,2 Meter Abstand. In Bayern (F = 1,0) wären es 8 Meter - mehr als doppelt so viel. Das ist kein Fehler, sondern gesetzliche Realität.

Wie unterscheiden sich die Bundesländer?

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind massiv. Hier die wichtigsten Faktoren F für typische Bauvorhaben:

| Bundesland | Faktor F | Beispiel bei 8 m Gebäudehöhe |

|---|---|---|

| Bayern | 1,0 | 8,0 m |

| Nordrhein-Westfalen (ländlich) | 0,8 | 6,4 m |

| Niedersachsen | 0,5 | 4,0 m |

| Berlin, Hamburg, Bremen | 0,4 | 3,2 m |

| Thüringen | 0,4 (aber Mindestens 3 m) | min. 3,0 m |

Thüringen hat eine Besonderheit: Selbst wenn die Formel einen Abstand von 2,5 Metern ergibt, musst du mindestens 3 Meter einhalten. In urbanen Zentren wie Köln oder Frankfurt kann der Faktor manchmal auf 0,4 gesenkt werden - aber nur, wenn die Gemeinde das explizit erlaubt. In ländlichen Gebieten von NRW bleibt oft der höhere Faktor von 0,8 bestehen.

Was passiert, wenn du dich irrst?

Ein Fehler bei der Berechnung ist kein kleiner Pannenfall - er kann teuer werden. Laut einer Analyse des Deutschen Architekten- und Ingenieurvereins (DAIV) führen 63 % der falsch berechneten Abstandsflächen zu nachträglichen Abbruchmaßnahmen. Die durchschnittlichen Kosten liegen bei 38.500 Euro pro Fall. Das ist nicht nur Geld, das verloren geht. Es ist auch Zeit, die du mit Behörden, Nachbarn und Anwälten verbringst.

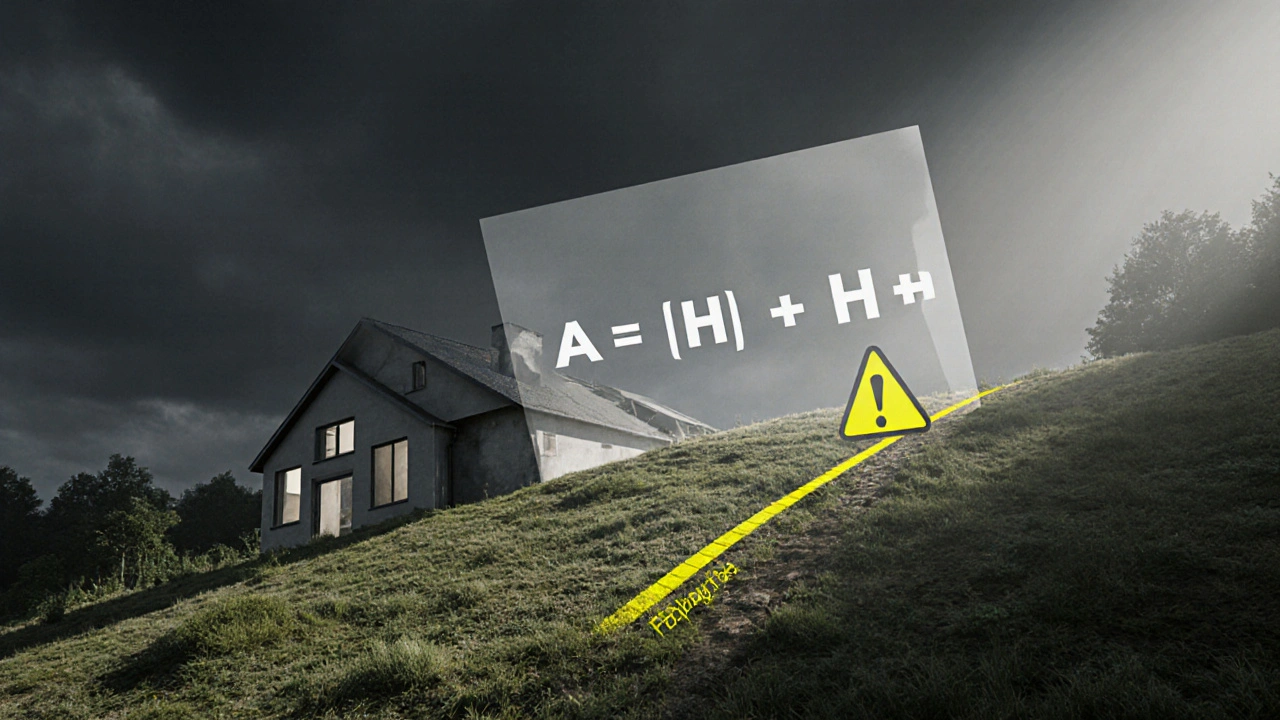

Ein typischer Fehler: Die Geländeoberfläche wird falsch bestimmt. Viele Bauherren messen von der Straßenhöhe aus - das ist falsch. Die Bauordnung schreibt die natürliche Geländeoberfläche vor. Das ist der Boden, wie er vor dem Bau da war - ohne Aushub oder Aufschüttung. In einem Fall aus Lüneburg musste ein Bauherr nachträglich 1,2 Meter mehr Abstand einhalten, weil er die Hanglage nicht richtig berücksichtigt hatte. Die Folge: Eine teurere Dachkonstruktion, die 14.300 Euro mehr kostete.

Was ist mit Dächern, Gauben und Sanierungen?

Dachneigung ist entscheidend. Bei einem Dach mit 60° Neigung wird nur ein Drittel der Dachhöhe (FD = 1/3) zur Berechnung hinzugerechnet. Bei einem Dach mit 80° Neigung wird die gesamte Dachhöhe als Teil der Gebäudehöhe gezählt. Das kann den Abstand um mehrere Meter erhöhen.

Gauben, Schornsteine oder Dachaufbauten zählen nicht als Gebäudehöhe - solange sie nicht mehr als 1,5 Meter über die Dachhaut hinausragen. Aber: Wenn du ein bestehendes Haus sanierst und ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) anbringst, darfst du das nicht als zusätzliche Höhe zählen. Selbst wenn das WDVS 25 cm dick ist - es zählt nicht in die Abstandsformel. Das ist wichtig, wenn du ein Altbauhaus modernisierst und dennoch die ursprüngliche Bauhöhe nicht überschreiten willst.

Praktische Tipps: So vermeidest du Ärger

- Miss die Höhe korrekt: Nutze ein digitales Nivelliergerät (z. B. Leica DNA03) oder lass dich von einem Vermesser unterstützen (ca. 450 Euro). Das spart später Tausende.

- Rechne mit Sicherheitsmarge: Architekten empfehlen, die berechnete Abstandsfläche um 10-15 % zu erhöhen. Das verhindert Nachbarwidersprüche und Baustopp.

- Prüfe die Kommune: In manchen Gemeinden gibt es Sonderregelungen. Frag beim Bauamt nach - nicht per E-Mail, sondern persönlich. Schriftliche Bestätigung einholen.

- Benutze digitale Tools: Kostenlose Online-Rechner wie der von McMakler.de nutzen aktuelle Landesdaten und geben dir sofort ein Ergebnis. Die kostenpflichtige Software „BauCheck Professional“ zeigt dir sogar 3D-Schattenwürfe an - nützlich, wenn du die Sonnenverläufe für deine Nachbarn berechnen willst.

- Verstehe die Hanglage: Bei einer Neigung von mehr als 15 % wird die Abstandsfläche nicht senkrecht, sondern entlang des Geländes gemessen. Das kann die effektive Tiefe um bis zu 28 % erhöhen - und das merkt man oft erst, wenn der Fundamentgraben gelegt ist.

Was ändert sich ab 2025?

Es gibt Bewegung. Die Bauministerkonferenz hat im September 2023 beschlossen, ab 2025 einen bundesweiten Mindestfaktor von 0,35 einzuführen. Das bedeutet: Selbst in Bayern, wo bisher F = 1,0 galt, darf der Faktor nicht unter 0,35 sinken - aber er kann weiterhin höher sein. Das ist ein Kompromiss. Gleichzeitig werden Sonderregelungen für Gemeinden unter 250.000 Einwohnern abgeschafft. Das trifft besonders ländliche Regionen - dort wird der Abstand oft größer werden.

Prof. Dr. Anja Weber von der Universität Karlsruhe prognostiziert, dass sich die Abstandsflächen bis 2030 um 15-20 % erhöhen werden, um Wohnqualität zu verbessern. Gleichzeitig sagt Bundesbauministerin Klara Geywitz, dass eine Überprüfung der Regeln „unumgänglich“ sei - weil wir dringend mehr Wohnraum brauchen. Das klingt widersprüchlich. Und das ist es auch. Deshalb ist es heute wichtiger denn je, die aktuelle Regelung genau zu kennen.

Was tun, wenn der Nachbar sich beschwert?

Wenn dein Nachbar behauptet, dein Haus sei zu nah dran, dann prüfe zuerst: Hat er recht? Hole dir die Bauunterlagen vom Amt. Zeige ihm die Formel, den Faktor, die Höhe - alles dokumentiert. Oft reicht das, um den Streit zu beenden.

Wenn es doch zum Rechtsstreit kommt: Ein Brief von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht kann Wunder wirken. Die meisten Nachbarn ziehen sich zurück, wenn sie merken, dass du dich aufs Gesetz berufst - und richtig berechnet hast.

Warum ist das alles so kompliziert?

Weil Deutschland kein einheitliches Baurecht hat. Jedes Bundesland hat seine eigene Geschichte, eigene Kultur, eigene Ansprüche an Lebensqualität. Bayern will viel Licht und Platz - Berlin will dicht bauen. Beides ist legitim. Aber für dich als Bauherr bedeutet das: Du kannst nicht einfach eine Regel aus einem anderen Bundesland übernehmen. Du musst wissen, wo du baust - und was dort gilt.

Ein Haus in Lüneburg ist nicht wie ein Haus in München. Und wer das vergisst, baut nicht nur falsch - er baut sich Ärger, Kosten und Stress.